Der Begriff „Künstliche Intelligenz“ wirkt inzwischen fast so alltäglich wie Kaffee am Morgen oder der tägliche Blick aufs Smartphone. Kein großes Tamtam mehr, keine Science-Fiction-Kulisse, sondern Tools, die im Hintergrund arbeiten, mitdenken, sortieren, analysieren und dabei ganze Berufsbilder leise umkrempeln. Wer glaubt, das sei noch Zukunftsmusik, hat die erste Strophe längst verpasst. Die Frage, wie KI unsere Arbeitswelt verändert, hat längst keine theoretische Qualität mehr. Sie ist gelebte Realität.

Nicht mehr Zukunft, sondern längst Realität

In Produktionshallen sortieren intelligente Systeme fehlerhafte Bauteile aus, noch bevor ein Mensch den kleinsten Makel erkennen könnte. In Anwaltskanzleien durchforsten Algorithmen in Sekunden ganze Datenbanken auf der Suche nach passenden Präzedenzfällen.

Und im Marketing liefern KI-gesteuerte Tools in Echtzeit Vorschläge für Texte, Designs oder Zielgruppenansprachen. Das, was früher in mühsamer Handarbeit passierte, übernimmt heute ein unsichtbarer Helfer aus Code.

Vor allem Routineaufgaben, egal ob körperlich oder geistig, verschwinden langsam aber sicher aus den Stellenbeschreibungen. Datenpflege, Standardrechnungen, Terminvereinbarungen oder einfache Supportanfragen? Alles, was strukturiert, vorhersehbar und klar definiert ist, lässt sich hervorragend an Maschinen delegieren.

Doch nicht nur klassische Bürojobs sind betroffen. Auch in der Logistik, der Kundenkommunikation und selbst in der Medizin erledigen KI-Systeme heute Aufgaben, für die früher ganze Teams gebraucht wurden.

Auch die Glücksspielbranche hat sich radikal gewandelt. Online-Casinos, Live-Wetten und digitale Automatenspiele wären ohne KI und datengetriebene Systeme kaum denkbar. Von personalisierten Bonusangeboten über Spielverläufe bis hin zur Risikoanalyse.

Fast alles läuft heute automatisiert. Dabei gilt: Nicht alle digitalen Spielangebote sind automatisch seriös, aber sie können legal sein, wenn sie unter strengen regulatorischen Rahmenbedingungen betrieben werden. Die Kombination aus KI-gestützter Nutzerführung und datenbasierter Spielentwicklung hat aus einem ehemals lokal begrenzten Markt eine globale Industrie gemacht, die neue Jobs schafft und alte ersetzt, auch dort, wo früher nur analoge Automaten klackerten.

Was KI für Unternehmen bedeutet

Es lässt sich nicht leugnen: Wer KI clever einsetzt, spart Zeit, Geld und Nerven. Viele Unternehmen berichten von drastischen Effizienzsteigerungen, etwa durch automatisierte Datenauswertung oder intelligente Entscheidungsunterstützung. Prozesse laufen schlanker, Entscheidungen basieren auf Zahlen statt auf Bauchgefühl und auch das Innovationspotenzial steigt, weil Ressourcen nicht mehr in stupide Wiederholungsaufgaben fließen müssen.

Gleichzeitig bringt diese Entwicklung eine neue Form der Unsicherheit mit sich. Nicht jeder Betrieb ist darauf vorbereitet, nicht jede Belegschaft fühlt sich mitgenommen. Während manche Mitarbeitende die neue Technik als willkommene Entlastung erleben, fragen sich andere, wie lange ihre Stelle überhaupt noch existiert.

Die Herausforderung liegt darin, dass KI nicht nur für geringqualifizierte Arbeitsplätze zur Gefahr wird. Auch klassische Bürojobs, hochspezialisierte Fachkräfte oder mittleres Management sind betroffen. Besonders da, wo Entscheidungen auf wiederkehrenden Mustern basieren oder Dokumente ausgewertet werden müssen, kann eine gut trainierte KI punkten.

Wer geht, wer bleibt, wer dazukommt

Es ist keine Apokalypse, kein Massensterben auf dem Arbeitsmarkt. Aber ein stilles, stetiges Umsortieren. Tätigkeiten mit hohem Wiederholungsanteil und klaren Regeln sind besonders anfällig. Dazu gehören zum Beispiel klassische Datenerfassung, Lagerorganisation oder die Erstbearbeitung von Kundenanfragen. Auch im Finanzwesen, in der Steuerberatung oder bei der juristischen Vorarbeit fallen Aufgaben weg, die sich automatisieren lassen.

Doch wo Altes geht, kommt Neues nach. Die KI will trainiert, gepflegt, kontrolliert und hinterfragt werden. Dafür braucht es Menschen, die zwischen Technik und Anwendung übersetzen können. Prompt Engineers, KI-Trainer, Ethikberater oder Spezialisten für Mensch-Maschine-Kommunikation sind längst keine exotischen Berufstitel mehr, sondern gefragte Rollen mit Perspektive.

Gleichzeitig wandeln sich viele klassische Jobs. Der Lehrer, der sich von der KI bei der Unterrichtsvorbereitung unterstützen lässt. Die Personalmanagerin, die sich statt Papierkram um Unternehmenskultur und Entwicklung kümmert. Oder der Journalist, der KI-generierte Inhalte kuratiert, prüft und veredelt. Das Berufsleben wird hybrider, vielseitiger und an vielen Stellen menschlicher, vorausgesetzt, die Technik wird nicht blindlings eingesetzt.

Welche Kompetenzen in einer KI-gesteuerten Arbeitswelt gefragt sind

Was bleibt, sind Fähigkeiten, die Maschinen (noch) nicht können: kreative Lösungen entwickeln, komplexe Situationen durchdringen, soziale Signale deuten, moralische Abwägungen treffen. Wer sich in Zukunft behaupten will, braucht nicht nur technisches Know-how, sondern vor allem die Fähigkeit, sich stetig neu zu orientieren.

Digitales Grundverständnis wird zur Basiskompetenz, egal ob im Handwerk, in der Pflege oder im Management. Wer in der Lage ist, neue Tools schnell zu erfassen und sinnvoll einzusetzen, verschafft sich nicht nur einen Vorsprung, sondern sichert auch die eigene Beschäftigungsfähigkeit.

Mindestens genauso wichtig: Reflexionsfähigkeit. Nur weil etwas technisch möglich ist, ist es nicht automatisch sinnvoll. Die Fähigkeit, ethische, soziale und ökonomische Folgen abzuwägen, wird zunehmend zur Kernkompetenz. Gerade in Führungspositionen.

Welche Risiken und Ungleichheiten sich verstärken können

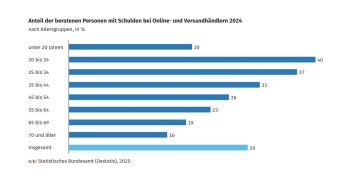

So viel Potenzial KI auch birgt, sie bringt auch blinde Flecken mit sich. Wer keinen Zugang zu digitaler Infrastruktur hat, keine Weiterbildungen bekommt oder schlicht nicht weiß, wie neue Tools funktionieren, wird schnell abgehängt. Die digitale Spaltung ist längst keine theoretische Gefahr mehr, sondern realer Alltag in vielen Bereichen.

Hinzu kommt: KI-Systeme sind nur so neutral wie die Daten, mit denen sie gefüttert werden. Wenn Vorurteile, Diskriminierung oder Einseitigkeit in den Trainingsdaten stecken, spiegeln sich diese Fehler auch in den Ergebnissen wider. Wer etwa bei Bewerbungen automatisiert aussortiert wird, weil sein Profil nicht „zur Norm“ passt, erlebt digitale Ungleichheit in Reinform.

Besonders heikel wird es in sensiblen Bereichen wie Bildung, Pflege oder Justiz. Hier geht es nicht nur um Effizienz, sondern um Menschlichkeit, Verantwortung und Vertrauen. KI kann unterstützen, aber niemals ersetzen, was zwischenmenschlich getragen ist.

Wie Unternehmen und Politik die Entwicklung steuern können

Gestalten statt verwalten, das ist der Auftrag an Politik und Wirtschaft. Unternehmen sind gefragt, nicht nur in neue Technologien zu investieren, sondern auch ihre Mitarbeitenden mitzunehmen. Wer Schulungen anbietet, offene Dialoge führt und transparent mit Veränderungen umgeht, kann viel Unsicherheit abbauen.

Gleichzeitig braucht es politische Leitplanken. Förderprogramme für Weiterbildung, gesetzliche Rahmen für den KI-Einsatz, klare Regeln für Transparenz und Datenschutz. Bildungseinrichtungen müssen schneller auf Veränderungen reagieren, auch in der Erwachsenenbildung. Sonst entsteht eine Kluft, die sich nur schwer wieder schließen lässt.

Zukunftsfähige Arbeitswelten entstehen dort, wo Technik nicht als Sparmaßnahme, sondern als Chance gesehen wird. Für mehr Sinn, mehr Gestaltungsfreiheit und neue Wege der Zusammenarbeit.

Ein Ausblick auf die kommenden Jahre

In zehn Jahren wird der Begriff „KI am Arbeitsplatz“ so gewöhnlich klingen wie „Internetverbindung“ heute. Nicht die Technik ist neu, sondern der Umgang damit. Wer sich frühzeitig darauf einstellt, erlebt keinen Kontrollverlust, sondern Gestaltungsfreiheit.

Vielleicht arbeiten bald hybride Teams aus Menschen und Maschinen gemeinsam an Lösungen. Vielleicht entsteht eine neue Balance zwischen Arbeitszeit und Lebenszeit, weil intelligente Tools dabei helfen, mehr in weniger Stunden zu schaffen und dabei trotzdem mehr Geld zu verdienen. Vielleicht werden ganz neue Berufe entstehen, die wir heute noch gar nicht benennen können.